Pemerintah Indonesia saat ini tengah memegang peran penting dalam kancah internasional, yakni Presidensi G20. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, ia juga menegaskan komitmen utama Indonesia dalam masa jabatan ini adalah inklusivitas, berpusat pada manusia, ramah lingkungan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Terdapat masalah yang mengganjal soal “inklusivitas” dan “berpusat pada manusia”, yakni kekhawatiran menyempitnya ruang gerak bagi masyarakat sipil atau yang kerap disebut sebagai“shrinking civic space”. Adanya serangan, baik fisik maupun digital, terhadap para aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah adalah salah satu tandanya.

Menurut Direktur Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sekaligus pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Rizky Argama, penyempitan ruang gerak masyarakat sipil merupakan tren global. Di Indonesia, situasi ruang kebebasan masyarakat sipil mengalami pasang-surut seiring pergantian rezim pemerintahan. Dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, sejarah mencatat, hampir di setiap rezim terjadi pelarangan, pembekuan, atau pun pembubaran organisasi masyarakat sipil (OMS).

“Pada 1985, pemerintah saat itu menyatakan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan kegiatannya pun sempat dilarang karena tidak menyesuaikan dengan UU Ormas. Lalu, pada 2017, Kemenkumham mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan Perkumpulan ILUNI-UI,” ungkapnya.

Menurut catatan KontraS, selama 2015 hingga 2019 terjadi 1056 peristiwa pembatasan kebebasan berkumpul berupa penyerangan, pembubaran paksa, dan pelarangan. Praktik tersebut terus berlangsung dan bertambah karena adanya kebijakan terkait pandemi Covid-19. Pembubaran unjuk rasa dan kegiatan publik lainnya juga kerap dilakukan oleh aparat, hal tersebut didasarkan atas tiga hal, yakni tidak memiliki perizinan dan pemberitahuan aksi; pelaksanaan aksi melewati batas waktu yang diperbolehkan dan diatur dalam peraturan; dan adanya pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk Presidensi G20 dan Pentingnya Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil yang diselenggarakan oleh The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bersama PSHK dan Team Up for Impact pada Selasa (19/4/2022) secara daring.

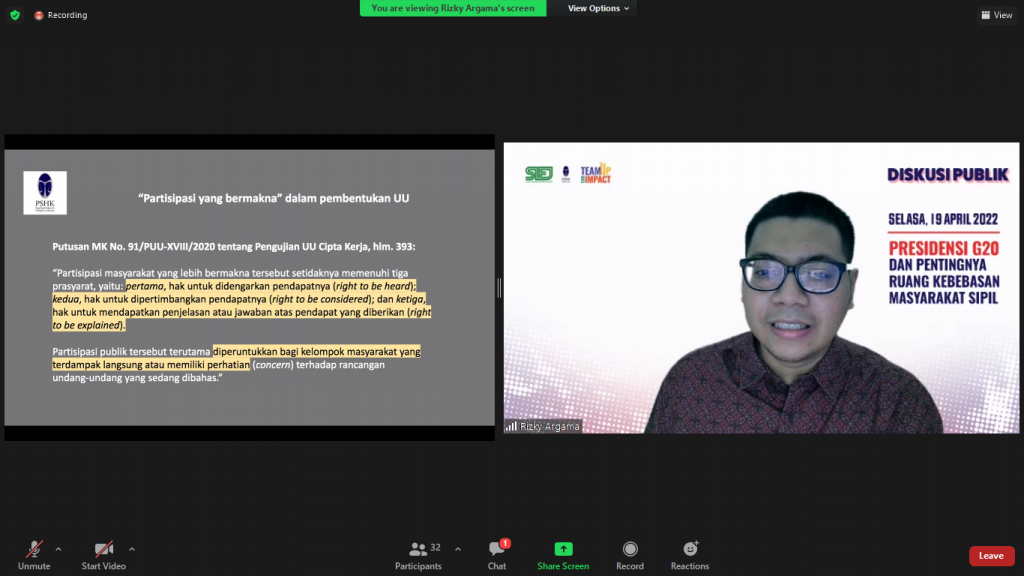

Rizky Argama juga menambahkan bahwa terdapat pula pembatasan partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal tersebut terlihat pada terbatasnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembentukan beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah dan mendapat pertentangan dari publik, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, revisi UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Ibu Kota Negara.

Padahal, dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Pentingnya partisipasi yang bermakna diperkuat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja.

Rizky Argama menambahkan bahwa Presidensi G20 adalah kesempatan bagi masyarakat sipil melalui C20 untuk mendorong negara agar lebih memperhatikan jaminan atas kebebasan sipil. PSHK sendiri ditunjuk menjadi Chair Sub-Working Group Civic Space yang mengusung tiga isu prioritas yaitu pentingnya melindungi dan memperluas kebebasan sipil; mengakhiri kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap aktor masyarakat sipil; dan membangun dan memperkuat kerja sama di antara aktor-aktor masyarakat sipil dalam proses pembentukan kebijakan.

Sebagai penutup, ia menilai negara perlu menggunakan perspektif dan pendekatan yang lebih membuka ruang kebebasan masyarakat sipil serta mengoptimalkan peran dan kontribusi aktor-aktor masyarakat sipil. Negara bersama aktor-aktor masyarakat sipil juga perlu bersama-sama membenahi kerangka hukum dan kebijakan yang membatasi dan mengancam kebebasan sipil.