Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut menimbulkan polemik karena materi muatannya hanya berkutat pada syarat usia calon hakim konstitusi, pensiun, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang dinilai tidak menjawab kebutuhan Mahkamah Kosntitusi (MK).

Revisi UU MK juga dinilai cacat formil karena sejak awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan tidak memenuhi syarat carry over, naskah akademik buruk, dan pembahasannya dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif dengan waktu sangat singkat, yakni tiga hari.

Oleh karena itu menurut peneliti KoDe Inisiatif yang juga pemohon pengujian revisi UU MK, Violla Reininda, pembentuk undang-undang melanggar empat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

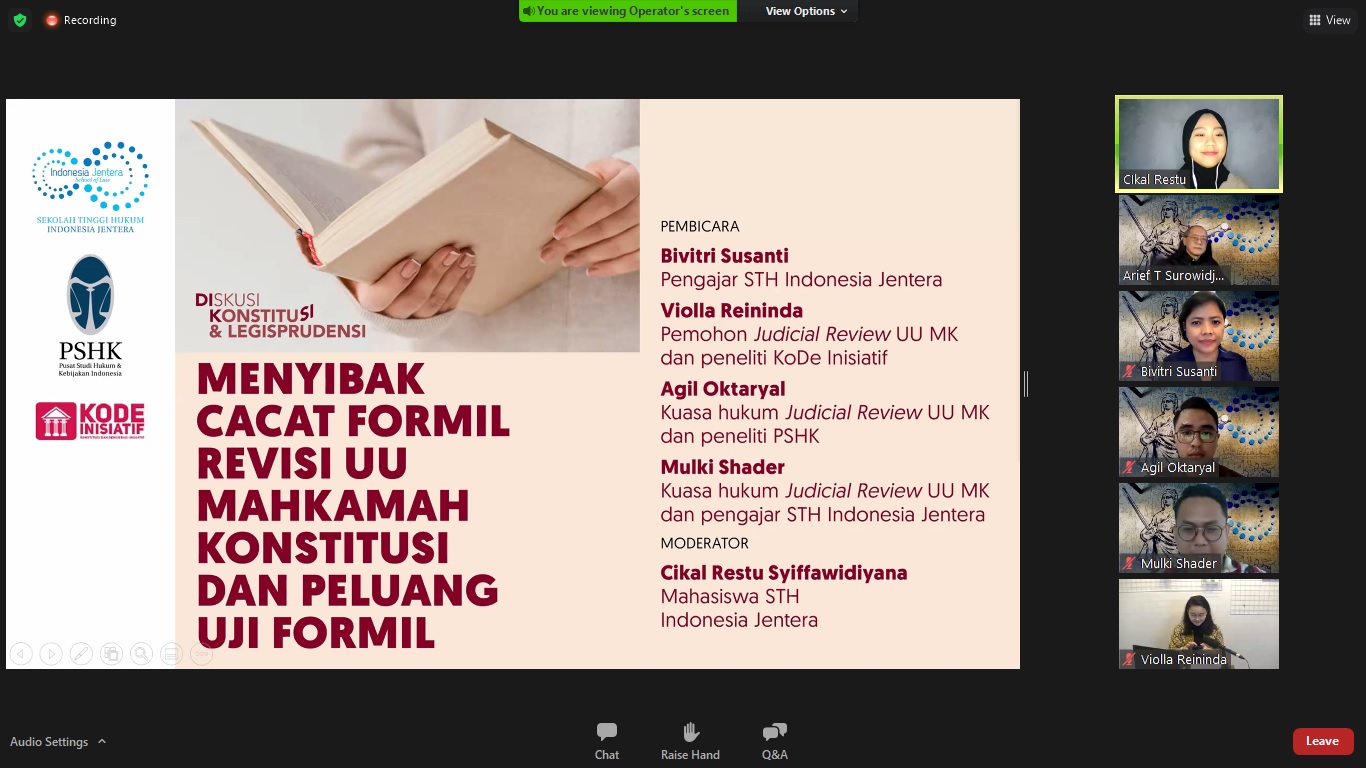

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Konstitusi dan Legisprudensi (DIKSI): Menyibak Cacat Formil Revisi UU Mahkamah Konstitusi dan Peluang Uji Formil secara daring pada Kamis (25/3/2021). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan KoDe Inisiatif.

Menurut peneliti PSHK, Agil Oktaryal materi perubahan dalam revisi UU MK tidak substantif dan sarat akan konflik kepentingan. Titik berat perubahan antara lain ada pada perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun dengan maksimal menjabat 15 tahun, dan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,6 tahun menjadi 5 tahun. Perpanjangan masa jabatan diberlakukan bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat.

Ia menilai revisi UU MK merupakan bentuk pelemahan melalui jalur legislasi seperti yang terjadi terhadap Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelemahan tersebut juga diamini oleh pengajar STH Indonesia Jentera, Mulki Shader. Ia menilai pelemahan MK kali ini merupakan salah satu bentuk illiberal democracy yang pernah terjadi di Hongaria pada 2010 dan Polandia pada 2015. Kedua negara tersebut juga “mengontrol” MK dengan membatasi kewenangan, mengubah dan mengganti komposisi hakim, menyingkirkan hakim senior melalui pengurangan usia pensiun, hingga mengubah aturan internal.

Soal peluang uji formil revisi UU MK, pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti cukup pesimis karena dari 44 perkara yang pernah diajukan, belum pernah ada perkara pengujian formil yang dikabulkan oleh MK. Padahal uji formil semakin penting saat ini karena kualitas demokrasi yang menurun dan merupakan bagian dari rule of law dan due process of law making.

Dia menilai terdapat dua tantangan dalam uji formil revisi UU MK, yakni pertimbangan politik terhadap dampak putusan karena MK cenderung tidak mau mengambil risiko politik berhadapan dengan pembentuk undang-undang. Selain itu, sampai saat ini belum ada amar putusan uji formil yang membataljkan undang-undang, meskipun undang-undang tersebut inkonstitusional.

Kedua, benturan kepentingan yang dialami hakim konstitusi dalam perkara ini karena membahas mengenai masa jabatannya. Di lain sisi terdapat asas nemo judex idoneus in propria causa, seorang tidak dapat menjadi hakim bila mengadili kepentingan dirinya sendiri. Sementara MK pun pernah menyimpangi asas tersebut pada putusan MK No.066/PU-II/2004, putusan MK No.005/PUU-IV/2006, dan putusan MK No.49/PUU-IX/2011.

Diskusi yang dimoderatori oleh mahasiswa STH Indonesia Jentera, Cikal Restu Syiffawidiyana dapat disaksikan ulang di kanal YouTube STH Indonesia Jentera.