Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis (25/11/2021) lalu. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang berlaku dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.

Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis (25/11/2021) lalu. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang berlaku dalam jangka waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.

Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa DPR bersama pemerintah akan menghormati putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Selanjutnya, DPR akan segera melakukan revisi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa sejatinya UU Cipta Kerja dibentuk untuk mengatasi hiper-regulasi dan tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundangundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ke depan, terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19.

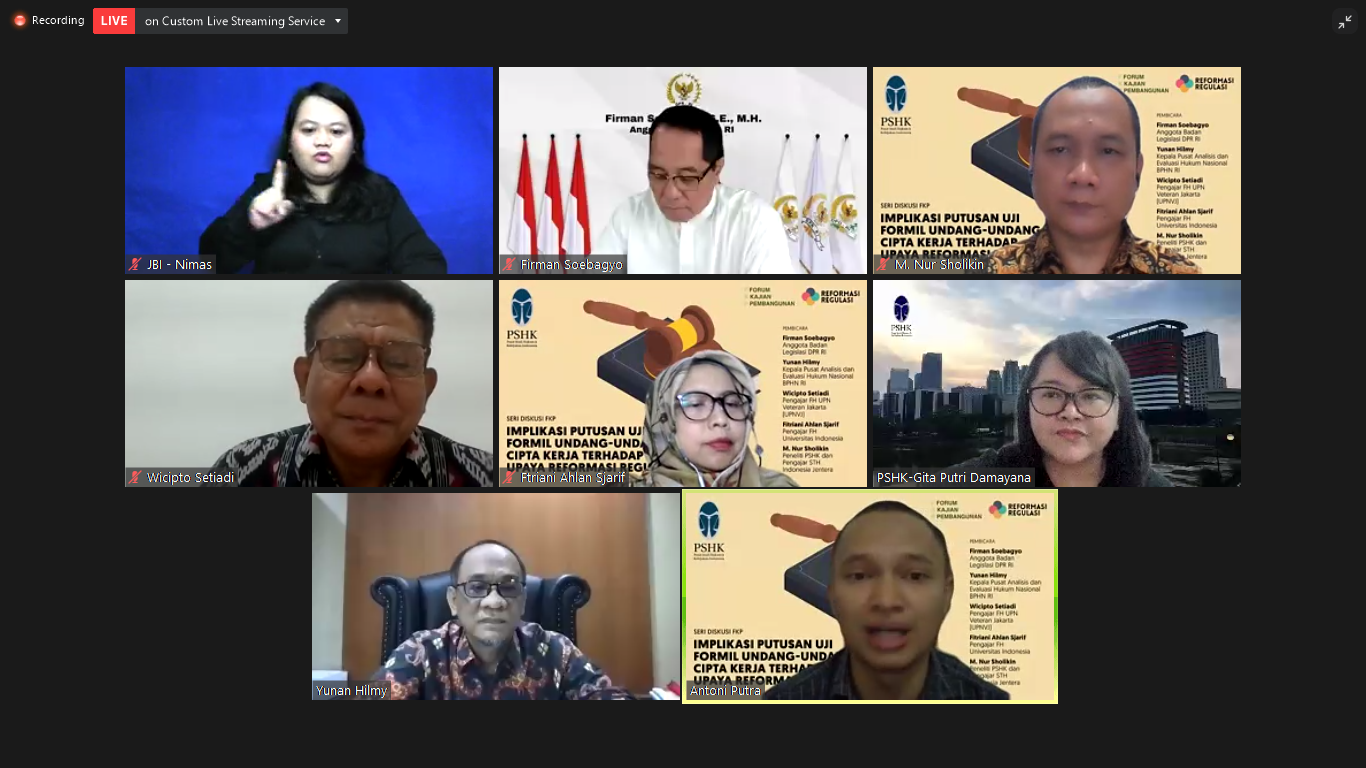

Hal tersebut disampaikan dalam webinar bertajuk “Implikasi Putusan Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Upaya Reformasi Regulasi” dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Jumat (3/12/2021) secara daring.

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, Yunan Hilmy, menyampaikan bahwa putusan MK tersebut merupakan varian model baru karena memuat amar “inkonstitusional bersyarat” terhadap perkara pengujian formil suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Menurutnya, perintah MK dalam mandat dan amar putusan a quo sejatinya ditujukan kepada pembentuk undang-undang, bukan hanya presiden. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab kolektif Presiden, DPR, dan dalam hal tertentu juga DPD.

“Opsi yang dapat dilakukan ke depan adalah dengan menyusun ulang UU Cipta Kerja sesuai dengan kaidah Lampiran II UU PPP (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) serta mencantumkan konsep pengaturan metode omnibus dalam perubahan UU PPP atau dalam suatu peraturan presiden.” ujar Yunan Hilmy.

Pengajar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), Wicipto Setiadi, menilai putusan MK patut diapresiasi karena MK mengonfirmasi tidak dipatuhinya proses pembentukan UU Cipta Kerja. Jika tidak ada putusan ini, maka praktik yang tidak baik ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang.

Menurutnya, untuk menindaklanjuti putusan MK tentang judicial review secara formal UU Cipta Kerja, sasaran utama yang harus diperbaiki adalah prosedur pembentukan UU Cipta Kerja. Selain itu, putusan MK juga mengamanahkan perubahan UU PPP.

“Jika disepakati bahwa Omnibus Law itu merupakan metode atau teknik penyusunan UU, maka yang perlu dilakukan perubahan adalah Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fitriani Ahlan Sjarif, menilai terdapat dua cara untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut. Pilihan pertama adalah dengan tidak mengakomodasi metode omnibus ke dalam UU PPP, yang berarti UU PPP tidak diubah, sehingga tidak menjustifikasi kesalahan metode omnibus. Dengan begitu, UU Cipta Kerja harus direvisi dan dipecah menjadi sebelas UU baru sesuai klaster dengan menggunakan metode Grouping “Buku” yang ada pada KUHP, yakni tiap buku akan berisi klasterisasi UU yang akan diubah

Sementara itu, pilihan kedua adalah mengakomodasi metode omnibus dengan mengubah Lampiran II UU PPP dengan Peraturan Presiden. Caranya adalah dengan memakai cara campuran yang berisi kumpulan UU baru, perubahan, dan pencabutan. Menurutnya, metode ini sangat tidak ideal dan menjustifikasi kesalahan.

Peneliti PSHK, M. Nur Sholikin, menilai bahwa praktik penggunaan metode omnibus dalam menyusun UU Cipta Kerja harus dievaluasi secara menyeluruh dan omnibus bukan satu-satunya solusi dalam mengatasi permasalahan tata kelola regulasi di Indonesia. Menurutnya, penggunaan metode omnibus dan implementasi UU yang dibentuk dengan metode omnibus tidak dapat berjalan efektif tanpa ada pembenahan sistem menyeluruh dalam tata kelola regulasi

Sholikin menambahkan Pemerintah dan DPR harus cermat dalam membahas prosedur penggunaan metode omnibus dalam revisi UU PPP, baik dari sisi prosedur atau tata cara pembentukan maupun batasan substansinya atau jangkauan pengaturan. Revisi UU PPP yang akan dilakukan seharusnya juga dilihat sebagai upaya pembenahan tata kelola regulasi secara lebih komprehensif sehingga revisi ini harus juga mengatur materi lain yang diperlukan dalam mendukung tata kelola regulasi.

“Pemerintah dan DPR harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dalam menyusun revisi UU PPP. Jangan sampai pemerintah dan DPR memanfaatkan putusan MK ini dengan mengatur prosedur pembahasan omnibus secara sembarangan, apalagi sekedar mengukuhkan praktik buruk proses pembentukan UU Cipta Kerja,” ungkapnya.

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Pada Desember 2021, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi tuan rumah untuk acara FKP.

Diskusi dimoderatori oleh peneliti PSHK, Antoni Putra, diikuti oleh lebih dari seratus peserta dengan berbagai latar belakang seperti dosen, mahasiswa, ataupun aparat pemerintah. Diskusi ini juga dapat disaksikan ulang di kanal YouTube PSHK Indonesia.