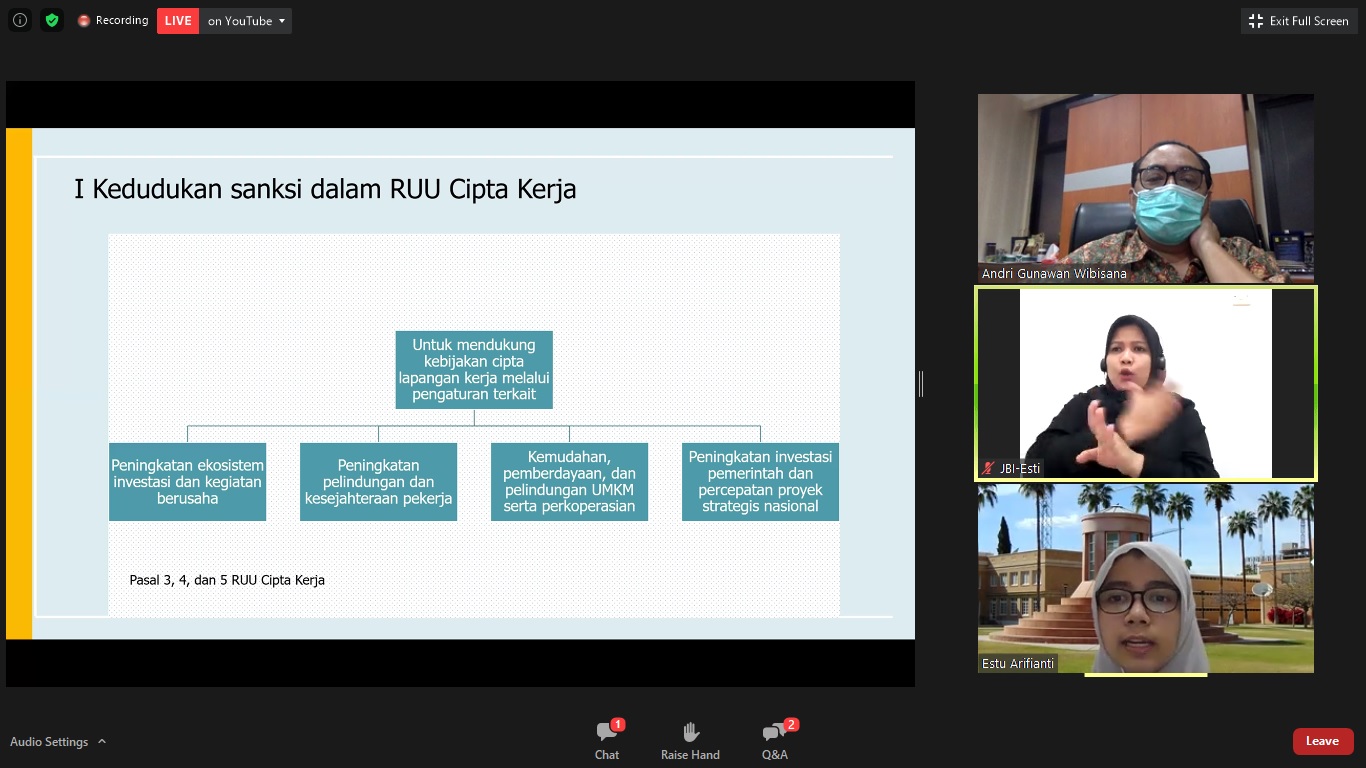

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum perdata, dan mengkaji seluruh ketentuan sanksi sesuai dengan rumusan yang tepat melalui inventaris. Namun, maksud dan tujuan perubahan ketentuan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif tidak dielaborasi lebih lanjut secara spesifik, tidak diinventarisasi, dan belum nampak dalam perumusan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum perdata, dan mengkaji seluruh ketentuan sanksi sesuai dengan rumusan yang tepat melalui inventaris. Namun, maksud dan tujuan perubahan ketentuan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif tidak dielaborasi lebih lanjut secara spesifik, tidak diinventarisasi, dan belum nampak dalam perumusan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja

Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan HAM, Nasrudin menjelaskan bahwa perizinan berusaha merupakan produk administrasi sehingga pelanggaran perizinan berusaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja merupakan pelanggaran administratif. Nasrudin juga menjelaskan bahwa jika terdapat pelanggaran dalam perizinan berusaha, sepanjang pelanggaran tersebut tidak mengandung mala verse maka berlakulah prinsip ultimum remedium yang lebih mengedepankan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana. Misalnya, pelanggaran perizinan terkait persyaratan pemenuhan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang belum berdampak, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif yaitu akan dibina untuk melengkapi syarat administratif.

Hal tersebut disampaikan dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. 6 yang bertema “Meninjau Pengaturan Sanksi dalam RUU Cipta Kerja” yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pada Jumat (17/8/2020)

Hal tersebut kemudian dikritik oleh Guru Besar Fakultas Hukum UI, Andri Gunawan Wibisana yang menilai bahwa pengubahan sanksi dalam RUU Cipta kerja membuat sistem sanksi pidana menjadi absurd. Selain itu, konsep ultimum remedium harusnya tidak didasarkan pada berhasil atau tidaknya orang untuk membayar denda dalam sanksi administratif melainkan apakah sanksi tersebut efektif atau tidak, serta apakah sanksi lain yang diberikan selain sanksi pidana efektif untuk mencegah terulangnya tindakan tersebut.

Lebih lanjut, Andri juga menganggap bahwa adanya pengurangan bahkan penghilangan sanksi pidana apabila pelaku usaha menimbulkan pencemaran dan perusakan akan menimbulkan persoalan yang serius. “Sanksi itu sebenarnya perlu dibuka, pidana atau administratif bukan pilihan. Pidana kalau administratif gagal, bukan itu pilihan kita. Pilihan kita bisa dimulai dari ini pidana atau administratif atau bisa tidak diterapkan sanksi pidana dan sanksi administratif baru kemudian yang terakhir bisa bicara ada pilihan yang berupa sanksi pidana jika sanksi administratif tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Peneliti PSHK, Estu Arifianti juga menambahkan bahwa kedudukan dan dampak pengaturan sanksi dalam RUU Cipta Kerja ini justru sangat berbahaya dan mengabaikan hak-hak pekerja, khususnya pekerja perempuan dan anak. Contohnya, penghapusan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan pidana yang bertujuan untuk melindungi pekerja.

“Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian dengan menghapuskan ketentuan ini berarti pemerintah tidak menganggap penting mengenai akibat anak yang kemudian bisa terganggu perkembangan fisik dan mentalnya. Pelanggaran hak-hak kerja menjadi tidak apa-apa menurut RUU cipta kerja,” ungkapnya.

Estu juga memberikan catatan bahwa Pemerintah dan DPR perlu membahas arah kebijakan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum lebih jauh merumuskan ketentuan sanksi pidana dalam RUU Cipta kerja.

Diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana ini diikuti oleh 162 orang peserta yang terdiri dari peneliti, dosen, mahasiswa hingga aparatur pemerintah. Diskusi tersebut dapat dilihat kembali di kanal Youtube PSHK Indonesia.

Download Materi versi iOS

1-PRESENTASI SANKSI RUU CK-NASRUDIN-PSHK Sept 2020