“Power concedes nothing without a demand.”

“Power concedes nothing without a demand.”

And if there is no struggle, there is no progress” – Frederick Douglass.

Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari sub-ordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan.

Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting untuk memulai Reformasi Sektor Keamanan (security sector reform), dalam hal ini Kepolisian. Dengan harapan, meneguhkan supremasi sipil.

Setelah sebelumnya bandul reformasi 1998 mengharuskan transisi Indonesia menuju negara yang demokratis (demokratisasi) serta menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setelah 32 tahun berada di bawah kendali rezim otoriter Orde Baru. Itu sebabnya Kepolisian kemudian dilahirkan menjadi “sipil baru”.

Restrukturisasi aktor keamanan dan Reformasi Kepolisian seharusnya dapat mendegradasi secara signifikan keterlibatan politik (depolitisasi) dalam praktik penegakan hukum. Mengingat pada rezim Orde Baru, Kepolisian menjadi salah satu aktor keamanan yang dijadikan alat politik untuk memfasilitasi kejahatan negara bahkan sampai alat kekerasan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam transisi demokrasi, kejahatan semacam itu tidak

boleh kembali terjadi. Mengutip Thomas P. Power (2020), penegakan hukum yang tidak memihak secara politik adalah salah satu prinsip inti dari pemerintahan yang demokratis.

Dengan dicabutnya kepolisian dari subordinat militer yang dimaksudkan menjadi sipil baru itu, harapannya kultur dan praktik militerisme di kepolisian pun ikut terkikis-luntur. Menukil pendapat David Wise (1998), selama polisi ditempatkan dalam struktur militer, bias tugas dan fungsi akan terjadi. Tentara yang berjalan pada koridor tugas to kill jelas berbeda dengan polisi yang bertugas to protect.

Asimilasi militerisasi ini membuat polisi gagap merespons masyarakat sipil sehingga justru

menjadi musuh.

Sehingga pada gilirannya ikhtiar mereformasi kepolisian diharapkan dapat mentransformasikan nilai, budaya, kebijakan, dan praktik organisasi kepolisian agar polisi mampu menjalankan tugasnya dalam kerangka demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Hal ini harus dipastikan mengingat interaksi langsung polisi dengan masyarakat yang disebabkan setumpuk kewenangan yang dimilikinya. Maka menjadi penting untuk memastikan polisi mematuhi standar profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi dalam pekerjaan mereka.

Di Indonesia, Reformasi Kepolisian berlangsung setengah hati dan sangat politis; jauh dari cita-cita reformasi. Sebab hanya diselenggarakan sebatas pemisahan Kepolisian dan TNI. Selanjutnya tiada lagi langkah serius dari Pemerintah dan pemegang kekuasaan legislatif (DPR) untuk memastikan bahwa Kepolisian harus berjalan secara demokratis, akuntabel, profesional dan berkomitmen terhadap hak asasi. Sejalan dengan itu, maka tidak heran jika setelah 26 tahun berlalu masih tidak ada

kemajuan berarti serta realisasi yang progresif (progressive realization) dari agenda Refor

masi Kepolisian baik dari aspek struktural, kultural dan instrumental.

Ketiadaan kemauan politik (political will) dari Pemerintah dan DPR RI melaksanakan secara tuntas agenda Reformasi Kepolisian menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat luas. Ada tendensi para pengurus Negara sengaja membiarkan (by omission) situasi itu berlangsung berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan tertentu. Mengingat Kepolisianmemegang peran penting dalam lanskap dan monopoli penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) hingga keamanan (secure/safety) dan ketertiban umum (public order), sehingga mengontrol Polisi menjadi sesuatu yang

sangat strategis, penting, dan keharusan bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan atau memoles wajahnya. Oleh karenanya, kegagalan reformasi kepolisian tidak bisa dilepaskan dari keengganan pengurus Negarauntuk menuntaskannya.

Tesis Jacqueline Baker (2012) menemukan bahwa transformasi dari modalitas kekuasaan militer-koersif ke sipil-yuridis tidak meningkatkan kualitas demokrasi atau negara hukum Indonesia. Justru sebaliknya, demokratisasi telah menyebabkan restrukturisasi ekonomi politik keamanan dan memfasilitasi kebangkitan Polri sebagai aktor politik (political actor) yang menyimpang (sesat) dalam Negara dan masyarakat Indonesia.

Sehingga tidak begitu mengherankan dewasa ini Polri justru kian menjelma menjadi ancaman

serius bagi demokrasi, HAM, dan Konstitusi. Polri saat ini sudah sedemikian powerfull, sehingga menjadikan Indonesia menuju pada “negara kekuasaan (machtstaat) dengan menggunakan hukum melalui rezim pemolisian.” Dengan kata lain, Indonesia telah berada dalam bayang-bayang menjadi “Politiestaat” (Negara Polisi) – meminjam istilah yang dikemukakan P.J.A. Idenburg (1961) untuk mengasosiasikan eksistensi negara kolonial Hindia Belanda.

Bahkan menurut Bambang Widodo Umar (2015), dalam bernegara wajah polisi cenderung: (1) memiliki sikap seperti aktor politik; (2) menjadi aktor pemegang monopoli kekerasan yang secara politik dapat digunakan untuk alat dominasi politik; (3) menjadi kekuatan yang dapat menggunakan tindakan hukum sebagai alat politik; dan (4) merupakan sisi gelap dari sistem dominasi negara di mana polisi dikonstruksikan secara tidak langsung ikut menggiring grouping politics.

Dalam konteks pemolisian (kriminalisasi), peranan kepolisian sepanjang perjalanannya nyaris tanpa pengawasan (oversight), kontrol, serta mekanisme “check and balances” yang berarti dalam rangka pelaksanaan wewenang-wewenangnya. Hal ini kembali mengingatkan kita pada postulat yang dipop

ulerkan Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (kekuasaan cenderung korup atau sewenang-wenang, dan kekuasaan absolut pasti korup atau sewenang-wenang).

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, dengan porsi tugas dan kewenangan yang dimiliki, institusi kepolisian kemudian tidak hanya mengurusi soal keamanan dan ketertiban. Namun termasuk menyelenggarakan urusan penegakan hukum: dari sisi terujung bagian timur hingga titik paling barat Indonesia; dari kejahatan kecil dan biasa (petty crimes) hingga kejahatan white collar dan extraor

dinary crimes semacam korupsi, narkotika, kejahatan sumber daya alam, dan terorisme. Di samping itu, mereka dapat menggunakan kekerasan dan dipersenjatai.

Tidak cukup sampai di tahap itu. Kepolisian juga turut mengurusi berbagai administrasi pelayanan semisal SKCK, SIM, STNK, izin keramaian, urusan unjuk rasa, pengamanan stadion, membentuk satpam dan berbagai pengamanan swakarsa (pamswakarsa) lain nya.

Dari tingkat RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan hingga Nasional, semua urusan dan kompleksitas wewenang yang dimiliki dilakukan secara terpusat dalam satu institusi yang terkomando secara militeristik di bawah kendali seorang jenderal polisi.

Bahkan jamak diketahui (“fakta notoir”), bahwa kekuasaan politik seakan hanya dapat direbut dan dipertahankan dengan berkolaborasi dengan kepolisian; kekuasaan ekonomi (modal) hanya akan langgeng dan akumulatif jika dilindungi oleh polisi. Polri seolah tampak menjadi kekuatan politik-ekonomi yang lebih berpengaruh dan kuat ketimbang pemerintah daerah, partai politik, bahkan DPR. Dengan demikian, kepolisian telah bertransformasi menjadi pilar kekuasaan itu sendiri.

Di saat bersamaan Polri justru difasilitasi anggaran (APBN 2024) terbesar kedua setelah kementerian pertahanan. Bahkan melampaui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan entitas kebutuhan dasar publik lainnya.

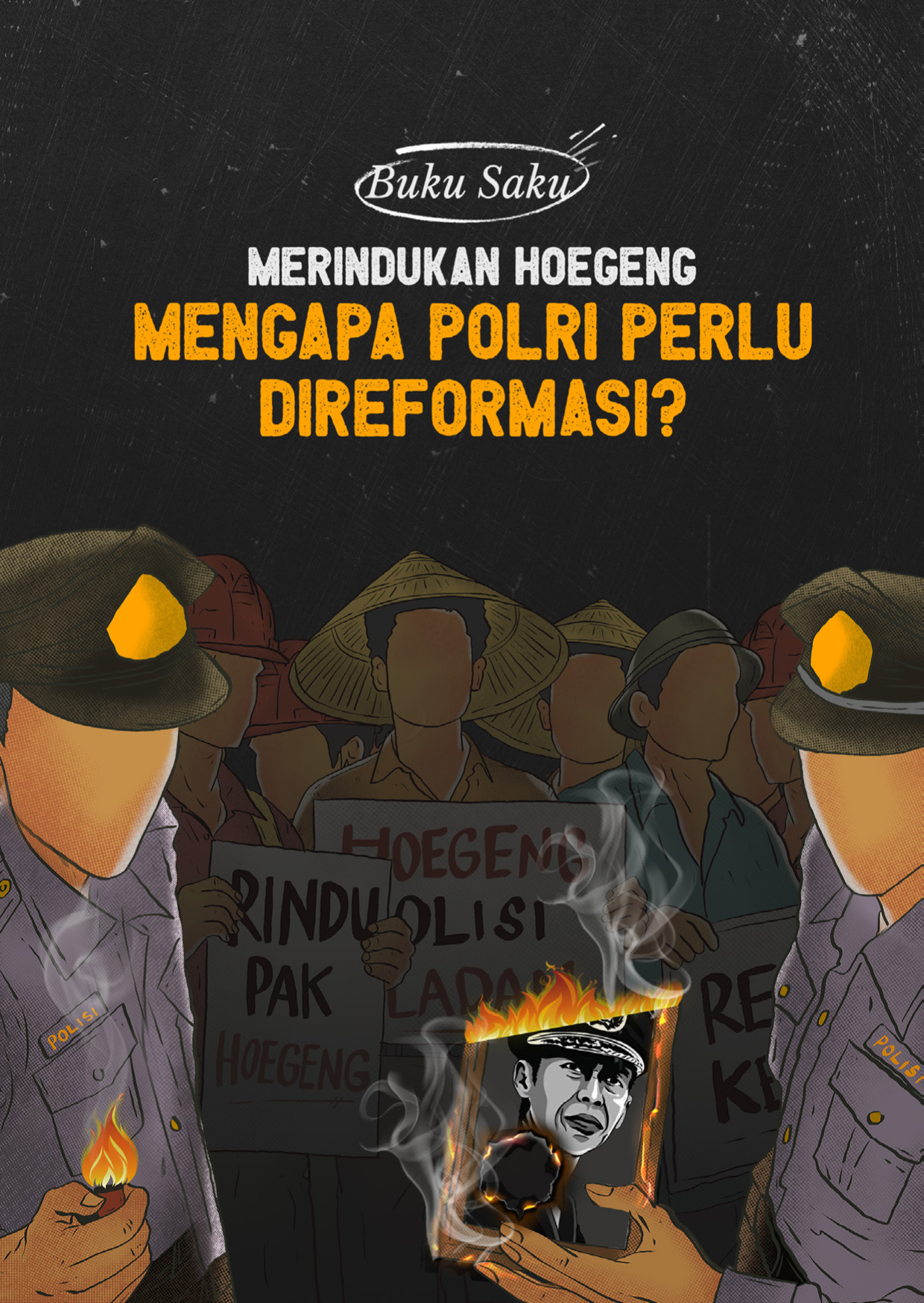

Berangkat dari situasi dan tesis ini kemudian Buku Saku “Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi?” ini menjadi penting. Buku saku ini berupaya memotret dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kegagalan sistemik institusi kepolisian untuk dapat disajikan kepada para pembaca. Kendati kami menyadari bahwa amat memungkinkan pula di masa-masa mendatang praktik bermasalah di kepolisian akan terus berlangsung dan berulang. Sehingga sangat terbuka bagi khalayak untuk menguatkan dan melengkapi alasan yang mendasari “Mengapa Polri Perlu

Direformasi”

Namun buku saku ini tentu tidak sekadar ditujukan menjadi media informasi dan bahan pengetahuan semata. Lebih dari pada itu, booklet ini sejatinya diharapkan sebagai instrumen yang menstimulasi diskursus guna menumbuhkan gerakan sosial yang lebih luas dan konstruktif. Dalam kalimat lainnya, sebagai bahan untuk bergerak: mendorong Reformasi Kepolisian secara substansial, fundamental, dan total!

Dengan demikian penulisan buku saku ini dirumuskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin; tidak dengan langgam bahasa yang rigid menyerupai karya akademik. Sehingga semua lapis atau spektrum masyarakat dapat memahami isinya dengan baik untuk kemudian diintensifkan melalui diskusi-diskusi.

Sebagai bahan gerakan, buku ini juga dibangun di atas keyakinan bahwa perubahan, dalam hal ini Reformasi Kepolisian, mustahil akan hadir begitu saja “dari langit”; bahwa perubahan harus diperjuangkan. Persis sebagaimana kutipan Frederick Douglass yang dinukilkan pada kalimat awal latar belakang buku ini, bahwa “kekuasaan tidak akan menyerahkan apa pun tanpa adanya tuntutan atau desakan. Dan tanpa adanya perjuangan, tidak akan ada kemajuan dan perubahan”